研究開発 合成ゴム

エラストマー事業部 合成ゴム技術開発部

先進理工学研究科応用化学専攻卒 2019年入社

01

上流から下流まで体得した技術者として

学生時代に化学工学を専攻した橋爪は、大学での研究活動に取り組む中で、自身の手がけた技術を形にしたいという想いを強く持つようになった。そのためには、研究力を高めていくだけでは不十分だと考えた。

「技術者に機動力が求められる時代が来る、という仮説を持っていました。変化の激しい時代を生き抜くには、単に研究力を磨くだけでなく、市場調査や営業活動といったビジネスの戦略部分(上流)から、モノづくりの現場や品質チェック(下流)に至るまで幅広く理解・体得し、自分自身で意思決定していくことが不可欠だと感じていました」

就活をする中で、旭化成はそうした彼の仮説に対して関心を示した。

「面接の中でこうした議論をすることができ、ワクワクしました。1人ひとりの人財に対して、学業成績や課外活動などの成果だけを見て採用の可否を判断するのではなく、人生観や職業観にまで踏み込んだ上で、将来のキャリアまで考えて採用している会社なんだと感じました」

さらに、就職活動中に出会った社員たちと話をしてみると、「社会と技術に対する熱い想いがひしひしと感じられた」という。こんな環境で自分を磨いていきたいと思い、彼は入社を決めた。

「技術者に機動力が求められる時代が来る、という仮説を持っていました。変化の激しい時代を生き抜くには、単に研究力を磨くだけでなく、市場調査や営業活動といったビジネスの戦略部分(上流)から、モノづくりの現場や品質チェック(下流)に至るまで幅広く理解・体得し、自分自身で意思決定していくことが不可欠だと感じていました」

就活をする中で、旭化成はそうした彼の仮説に対して関心を示した。

「面接の中でこうした議論をすることができ、ワクワクしました。1人ひとりの人財に対して、学業成績や課外活動などの成果だけを見て採用の可否を判断するのではなく、人生観や職業観にまで踏み込んだ上で、将来のキャリアまで考えて採用している会社なんだと感じました」

さらに、就職活動中に出会った社員たちと話をしてみると、「社会と技術に対する熱い想いがひしひしと感じられた」という。こんな環境で自分を磨いていきたいと思い、彼は入社を決めた。

02

欧州のタイヤメーカーと挑む、共同での製品開発

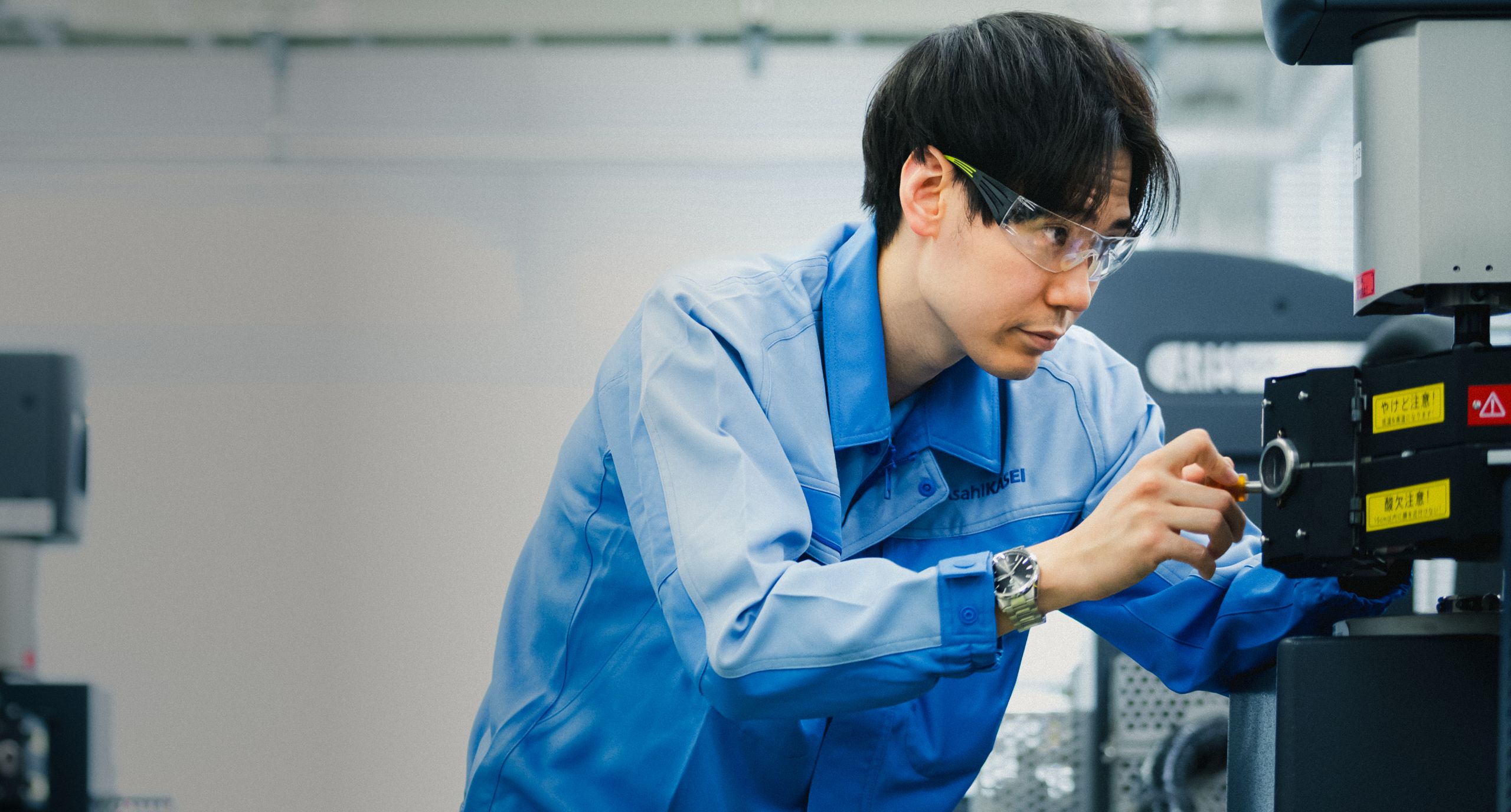

彼はタイヤのトレッドに用いる溶液重合スチレンブタジエンゴム(S-SBR)の開発に携わっている。

「トレッドとは地面に接する部位のことです。ハガキ1枚程度の接地面で1トンの車体を支えながら、時速100km以上の動きを制御する必要があるため、多くの機能が求められる重要部材です。これらの機能の中には“よく転がって燃費がいいけど、ブレーキを踏んだらきっちり止まる”という矛盾した要求もあり、こうしたトレードオフをゴムという素材の力で打破していくことが我々の開発の意義です」

橋爪が取り組んだ開発テーマは、欧州のタイヤメーカーとの共同開発。スピードが求められるだけでなく、両社の今後の関係性を左右する重要な仕事だった。最初は「自分に務まるのか」という不安もあったが、技術営業として顧客とディスカッションを重ね、彼らの抱える技術課題解決のための糸口を探っていく。

「最初は箸にも棒にもかからず苦戦しました。あるとき、新しい化学物質や化学反応を使うのではなく“つくり方”で機能性を付与する、新しい技術コンセプトに思い至りました。ケミカルエンジニアリングという私ならではの強みが発揮できていると感じます」

そこからは嵐のような毎日。製品開発だけではなく、設備設計や生産技術、品質管理手法の確立も主導し、なんとか開発期間を短縮するために、ベテラン技術者の知見やマテリアルインフォマティクスなど、頼れるものは何でも頼った。開発品は最終的にはどうにか形になり、顧客のフラッグシップグレードに採用され、事業にも大きな利益をもたらすことができた。

結果的には入社前に立てた仮説どおり、彼は上流から下流まで広く携われる人財として製品を世に送り出している。

「経験の浅い若手でも、ここまで大きな仕事ができるのだと、胸が熱くなりました。S-SBRという素材の開発を通して自動車社会を支え、人々の“いのち”と“くらし”に貢献できたことは、私の大きな誇りです」

「トレッドとは地面に接する部位のことです。ハガキ1枚程度の接地面で1トンの車体を支えながら、時速100km以上の動きを制御する必要があるため、多くの機能が求められる重要部材です。これらの機能の中には“よく転がって燃費がいいけど、ブレーキを踏んだらきっちり止まる”という矛盾した要求もあり、こうしたトレードオフをゴムという素材の力で打破していくことが我々の開発の意義です」

橋爪が取り組んだ開発テーマは、欧州のタイヤメーカーとの共同開発。スピードが求められるだけでなく、両社の今後の関係性を左右する重要な仕事だった。最初は「自分に務まるのか」という不安もあったが、技術営業として顧客とディスカッションを重ね、彼らの抱える技術課題解決のための糸口を探っていく。

「最初は箸にも棒にもかからず苦戦しました。あるとき、新しい化学物質や化学反応を使うのではなく“つくり方”で機能性を付与する、新しい技術コンセプトに思い至りました。ケミカルエンジニアリングという私ならではの強みが発揮できていると感じます」

そこからは嵐のような毎日。製品開発だけではなく、設備設計や生産技術、品質管理手法の確立も主導し、なんとか開発期間を短縮するために、ベテラン技術者の知見やマテリアルインフォマティクスなど、頼れるものは何でも頼った。開発品は最終的にはどうにか形になり、顧客のフラッグシップグレードに採用され、事業にも大きな利益をもたらすことができた。

結果的には入社前に立てた仮説どおり、彼は上流から下流まで広く携われる人財として製品を世に送り出している。

「経験の浅い若手でも、ここまで大きな仕事ができるのだと、胸が熱くなりました。S-SBRという素材の開発を通して自動車社会を支え、人々の“いのち”と“くらし”に貢献できたことは、私の大きな誇りです」

03

挑戦を応援し、共創する文化

彼が広い視野を持って製品開発に携わることができた背景には、学生時代に化学工学を専攻していたことだけではなく、初任配属からの2年間を製造現場で過ごした経験が大きい。

「製造部では合成ゴムの品質向上、生産能力増強に取り組みました。そのときの経験があったからこそ製造現場の事情にも精通できたし、人脈もつくれました。製造部の皆様の協力がなければ、ここまで短期間で新規技術を事業化することは難しかったと思います」

開発活動にも、本来は決まったフローがある。しかし今回の共同開発に際しては新規技術の立ち上げにかかった開発期間を巻き返すために、流れの全体像を把握した上で先回りした判断が求められた。これは非常に勇気の要ることだった。彼自身「上手くいかなかったらどうしよう、収拾がつかなくなるんじゃないか、という不安はあった」と当時の思いを吐露し、「ただ、勇気をもって踏み出した一歩が自分にとっての転機になった」と振り返っている。

そのとき気づいたのが、若手でも筋が通っていれば、手を貸し、背中を押してくれる人がたくさんいるということだった。旭化成には新しいことに挑戦しようとする人を応援し、共創する文化があることを実感したのである。

「皆さん、とても優秀で好奇心旺盛です。難しい仕事の相談するときでも、型にとらわれず、どうやったら実現できるか、という前向きな議論ができます。 “前例がないから”という否定の言葉をほとんど耳にしないのが旭化成なんです」

「製造部では合成ゴムの品質向上、生産能力増強に取り組みました。そのときの経験があったからこそ製造現場の事情にも精通できたし、人脈もつくれました。製造部の皆様の協力がなければ、ここまで短期間で新規技術を事業化することは難しかったと思います」

開発活動にも、本来は決まったフローがある。しかし今回の共同開発に際しては新規技術の立ち上げにかかった開発期間を巻き返すために、流れの全体像を把握した上で先回りした判断が求められた。これは非常に勇気の要ることだった。彼自身「上手くいかなかったらどうしよう、収拾がつかなくなるんじゃないか、という不安はあった」と当時の思いを吐露し、「ただ、勇気をもって踏み出した一歩が自分にとっての転機になった」と振り返っている。

そのとき気づいたのが、若手でも筋が通っていれば、手を貸し、背中を押してくれる人がたくさんいるということだった。旭化成には新しいことに挑戦しようとする人を応援し、共創する文化があることを実感したのである。

「皆さん、とても優秀で好奇心旺盛です。難しい仕事の相談するときでも、型にとらわれず、どうやったら実現できるか、という前向きな議論ができます。 “前例がないから”という否定の言葉をほとんど耳にしないのが旭化成なんです」

04

高めた視座の先で

彼は現在、新しいポリマー材料の開発に取り組んでいる。

「開発にあたって課題となったのが、過去の実験データ管理の属人化です。そこで今後を見据え、実験データを統合的に管理できるプラットフォームを作れないかという提案をし、実際にシステムを一から構築していきました」

システムが一通り構築された後も、「検索・可視化・機械学習ツールといった機能を徐々に充実させていった」と彼は続けた。その目的は、どうやらデータ管理だけに留まらないらしい。

「これは単なる目の前の改善だけではなく、組織全体の効率化まで意識して提案したものです。取り組みの結果、開発スピードが上がっただけでなく、眠っていたデータから思わぬ発見もありました。自分自身で技術を深堀りするだけでなく、新しいものが生まれる環境づくりの面白さにも気づきました」

自身の将来については、専門性を究めていくことに加え、このようなマネジメント領域の仕事にももっと取り組みたいと考えている。そうすることで、自身の強みをケミカルエンジニアリングからマネジメントエンジニアリングまで拡張し、良い技術を効率よく社会に実装していくことができるのではないか。

「画期的なアイデアであっても、それを実現するには戦略と技術、両方に精通した人間のサポートが必要です。機会に恵まれ、様々な業務の経験を積ませてもらった私にとって、その役目は適任だと思っています。もっとマネジメント経験を通して視座を高め、これまで支えてくださった皆さんに恩返しをしていきたいです」

「開発にあたって課題となったのが、過去の実験データ管理の属人化です。そこで今後を見据え、実験データを統合的に管理できるプラットフォームを作れないかという提案をし、実際にシステムを一から構築していきました」

システムが一通り構築された後も、「検索・可視化・機械学習ツールといった機能を徐々に充実させていった」と彼は続けた。その目的は、どうやらデータ管理だけに留まらないらしい。

「これは単なる目の前の改善だけではなく、組織全体の効率化まで意識して提案したものです。取り組みの結果、開発スピードが上がっただけでなく、眠っていたデータから思わぬ発見もありました。自分自身で技術を深堀りするだけでなく、新しいものが生まれる環境づくりの面白さにも気づきました」

自身の将来については、専門性を究めていくことに加え、このようなマネジメント領域の仕事にももっと取り組みたいと考えている。そうすることで、自身の強みをケミカルエンジニアリングからマネジメントエンジニアリングまで拡張し、良い技術を効率よく社会に実装していくことができるのではないか。

「画期的なアイデアであっても、それを実現するには戦略と技術、両方に精通した人間のサポートが必要です。機会に恵まれ、様々な業務の経験を積ませてもらった私にとって、その役目は適任だと思っています。もっとマネジメント経験を通して視座を高め、これまで支えてくださった皆さんに恩返しをしていきたいです」

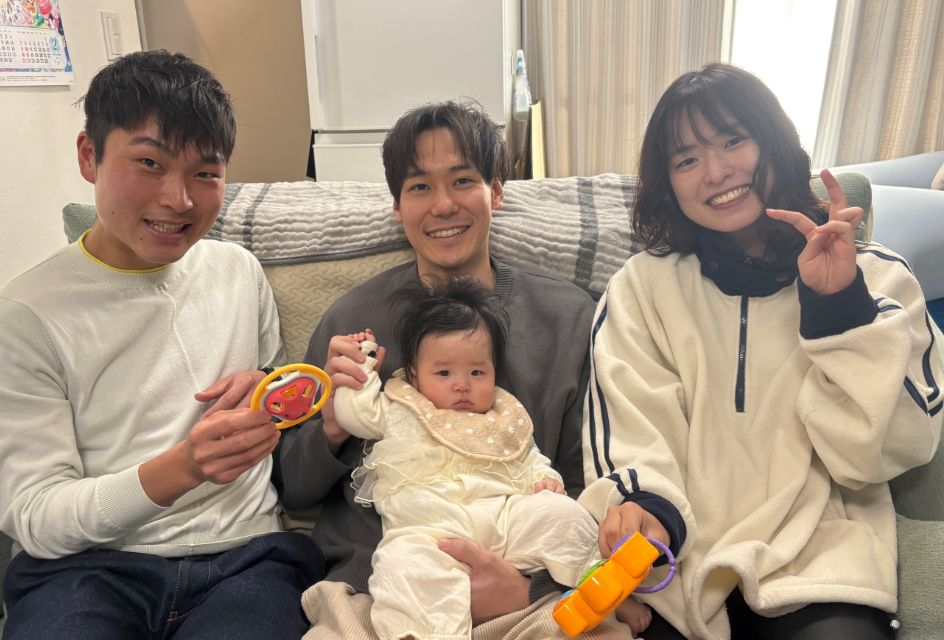

休日の過ごし方

2024年9月に娘が生まれました。育児休業中も感じましたが、子供の成長を見ることが今では人生の一番の喜びで、休日はこの子と遊んでいるだけであっという間に時間が過ぎていきます。平日も早く家に帰るために、今まで以上に効率と成果のバランスを考えるようになりました。

ある一日の流れ

出社、メールチェック

ポリマー合成実験の立ち上げ

実験設備改造の打ち合わせ

部内の論文紹介

昼食

顧客とのミーティング

開発品の評価打ち合わせ

資料作成/実験データの確認・分析

ポリマー合成実験のシャットダウン

退社