旭化成のDNA

~受け継がれる想い~ Our DNA

「旭化成らしさ」

内外で耳にするこの言葉の源流は。

そして、そこに息づく文化とは。

DNAを紐解くことで、その一端を垣間見る。

受け継がれてきたものは偶然か、必然か。

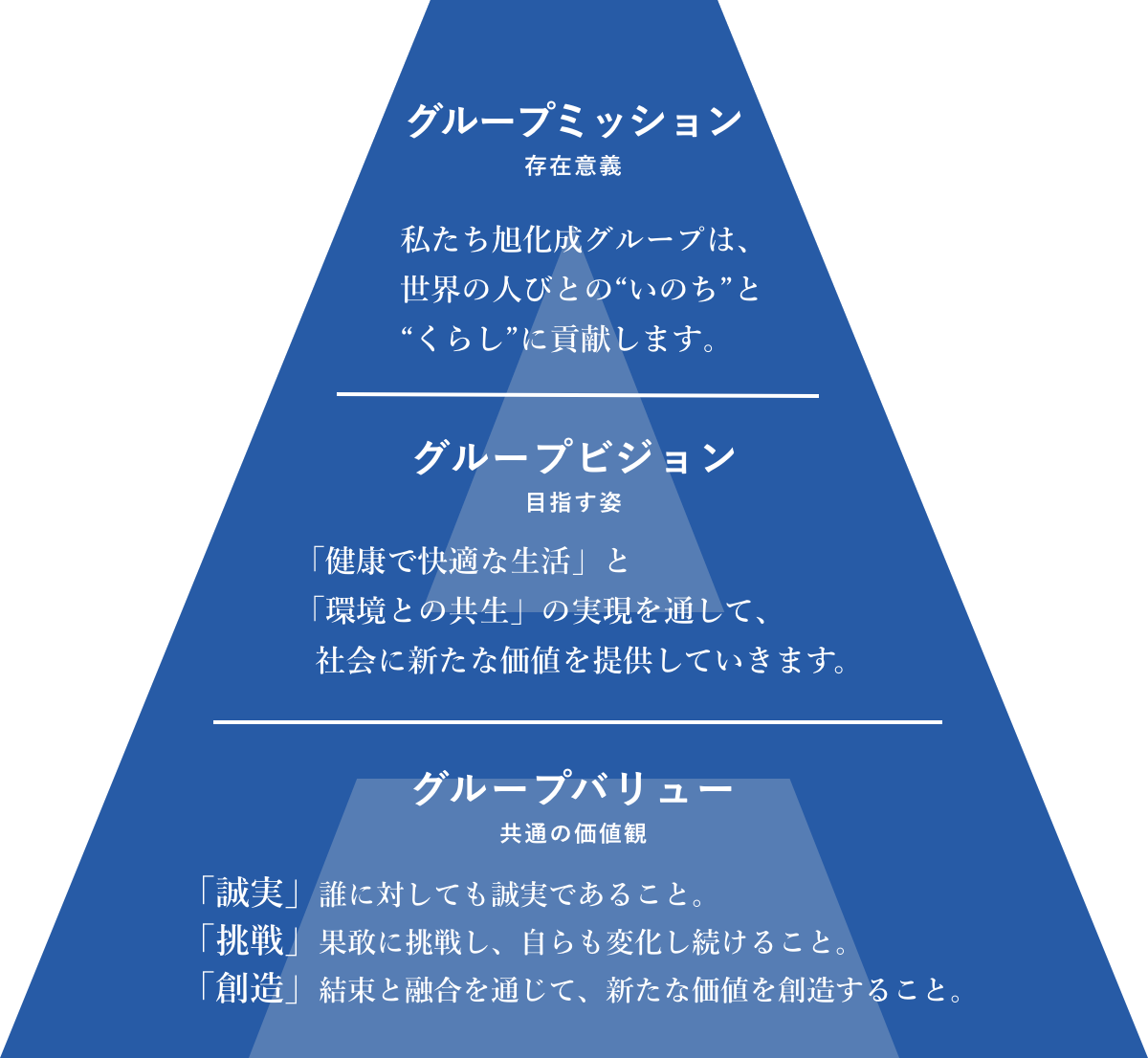

私たちの使命と企業理念

グループスローガン

“Creating for Tomorrow”

昨日まで世界になかったものを。

私たち旭化成グループの使命。

それは、いつの時代でも世界の人びとが“いのち”を育み、 より豊かな“くらし”を実現できるよう、最善を尽くすこと。

創業以来変わらぬ人類貢献への想いを胸に、次の時代へ大胆に応えていくために、私たちは、“昨日まで世界になかったものを”創造し続けます。

理念体系

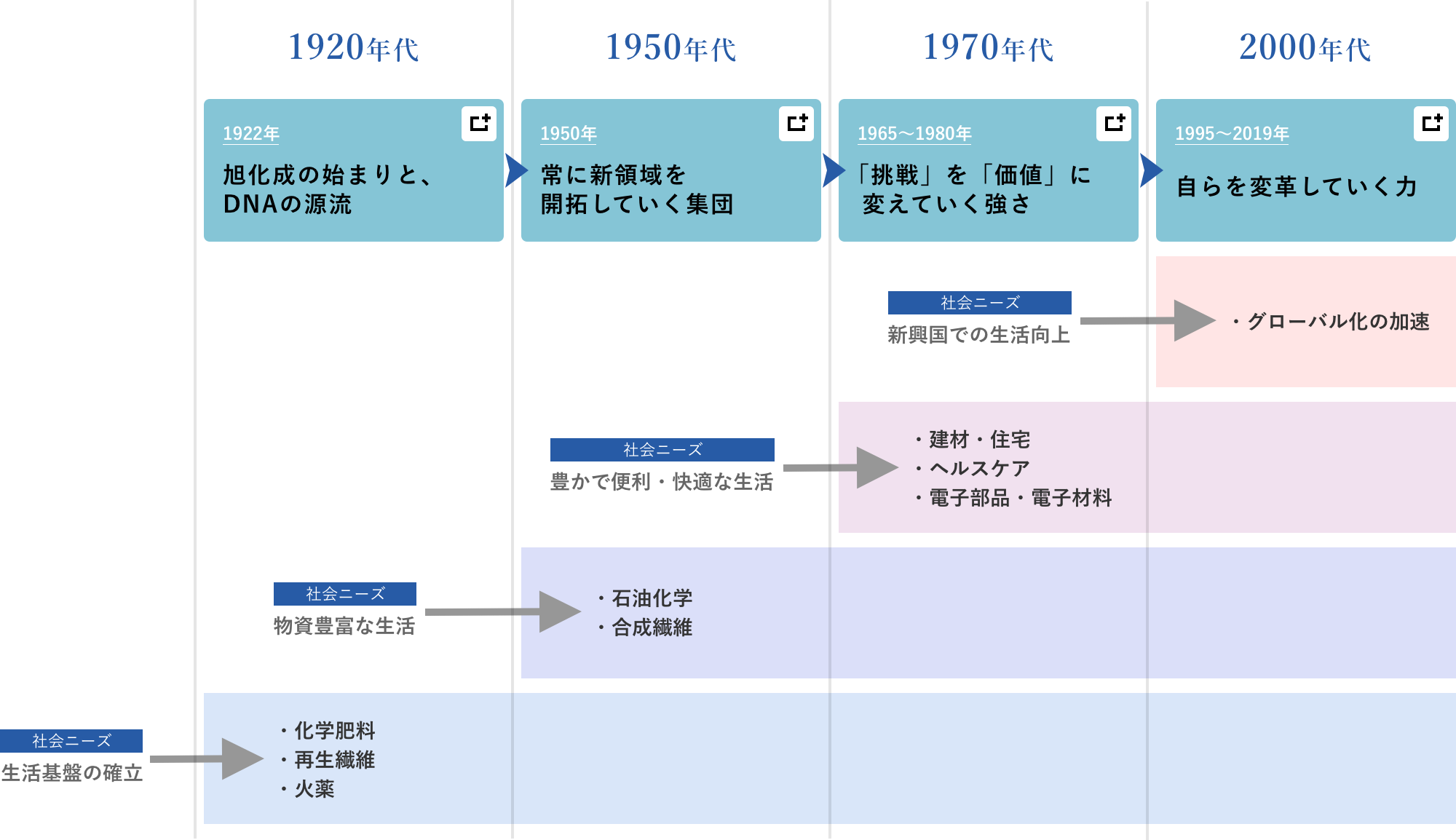

旭化成のこれまで

(事業の変遷)

“いのち”と“くらし”への想いが生む、

時代のニーズに応える、挑戦と創造

旭化成は、創業から常に変化し、多角化を続けてきました。

それが、激動の環境変化を乗り越え、揺るぎない基盤を築き、 旭化成が発展することができた一つの理由です。

では、そこではどんな想いが受け継がれ、これからどんな方向に進んでいくのか。

その解となる今も旭化成に息づくDNAを、 事業の変遷とともに紐解いていきます。

事業変遷の歴史と

社会ニーズに対する事業展開の流れ

野口遵という1人の実業家の理想への挑戦は、ステージを拡げて成長する旭化成グループの大きな流れを作りました。

それから一世紀にわたり、旭化成の挑戦は「衣」を整える人絹製造を手始めに多彩な繊維事業へ、

人びとの「食」を豊かにする肥料づくりを端緒に化学事業へ、安心の「住」を届けるために住宅・建材事業へ、

そして、人びとの「いのち」を救う医薬・医療事業に進出、さらには現代社会の基盤となるエレクトロニクス事業へ・・

その時代の求めに応じた進化と順応を常に続けているのです。

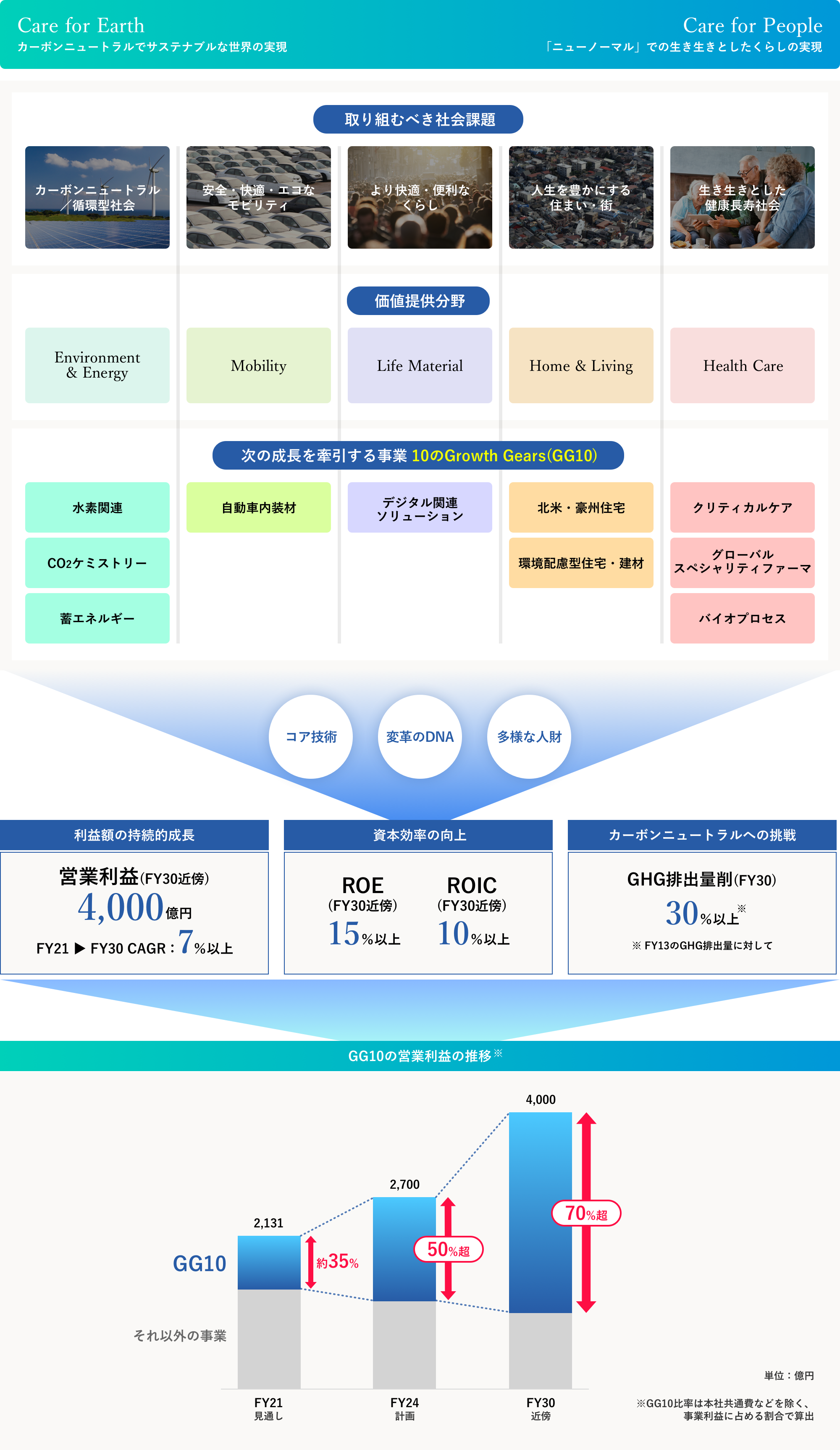

旭化成のこれから

旭化成は、世の中の課題へのソリューションを提供していく、5つの価値提供注力分野を設定しました。

これらの分野を中心に、社会に対して高い付加価値を提供しながら、持続可能な社会へ貢献していきます。

5つの価値提供注力分野

(中期経営計画より)

COVID-19に対する取り組み

Health Care

人工呼吸器

月産400台から1万台への拡大を推進

アフェレシス治療

救急治療において急性腎不全等の重症患者を治療する 機器・フィルター

治療薬関連

COVID-19治療への適用可能性

ウイルス除去フィルター

治療薬製造プロセスで使用されるウイルス除去フィル ター

Life Material

医療用ガウン

表面材用スパンボンド不織布

マスク

面材・ふち材用のスパンボンド不織布

消毒ワイパー

消毒ワイパー用のセルロース不織布

旭化成の始まりと、DNAの源流

1922年、旭化成の創業者野口遵が宮崎県延岡で設立した日本窒素肥料(現チッソ)はヨーロッパのアンモニア合成法を導入して日本初となるアンモニア合成に挑みました。アンモニアと硫酸を反応させて生産する硫酸アンモニアは当時貴重な肥料であり、それが外国からの輸入に頼っていた日本の農業を大きく変えることになります。野口の目標は、食料の生産性を高め、農家を楽にして、社会を豊かにすること。そのために、「世界一の化学工場を自分たちの力で造る」という高い壁に挑んだのです。

崇高な目標を掲げたものの、世界で初めてとなる、高圧でアンモニアを合成する大工場の立ち上げには、危険と困難を伴いました。それでも、技術の確立に挑んだ若いエンジニアたちは、事故が起これば命を失うことを覚悟しながら、建設を進めプラントを完成させます。

また、旭化成のもう一つの祖業である化学繊維事業もこのころに始まります。

当時の日本人の多くが着ていた着物に使われていた、絹の特徴を持った人工繊維を安く人びとに提供するため、レーヨンの製造技術をドイツから導入し、琵琶湖湖畔に大工場を設立。さらに、再生繊維ベンベルグの技術を導入し、レーヨンに続いて生産を開始。その工場は世界最大の生産能力を誇りました。

このように、野口たちは、社会に役立つものづくりを広い視野で考え、さまざまな技術や特許を海外から導入し、自分たちの手で生産技術を確立しながら、化学肥料や繊維の事業化を進めていきます。

時代が求めるニーズに応える製品を作るためには、どんなことにも挑戦する、という野口遵や当時のエンジニアたちが持つ事業精神は、現在の旭化成にも脈々と息づいていきます。

常に新領域を開拓していく集団

第二次世界大戦が終結。繊維や化学肥料の事業は戦後にも引き継がれ、化学メーカーである旭化成工業が誕生。ここから40年間、旭化成は目覚ましい発展を遂げました。

終戦直後の混乱が落ち着いたころ、旭化成は先を見据えた活動を始めます。アクリル繊維などの新しい合成繊維の開発や、外部企業との技術提携を通じ、新規分野に踏み出したのです。

1960年代初頭に、旭化成は目指すべき企業ビジョンを打ち出します。それは「衣・食・住の総合化学メーカー」というものでした。

ナイロン繊維

「これからの世の中が求めているものは何か?」この命題に若手からベテランまで年代を問わず、社員同士が何度も熱く議論を重ねました。その結論は社内で三種の新規と呼ばれた、「ナイロン繊維」「合成ゴム」「新建材」という新しい事業分野への挑戦でした。

そのための大胆な投資は、当時の旭化成にとって時期尚早という意見もありましたが、既存事業が健全な今こそ新規事業に挑戦するべきという判断のもと展開されていきました。

1950年の売上高

1950年の事業比率

「挑戦」を「価値」に変えていく強さ

1960年代には化学品の生産が始まり、新たに手がけたナイロンやアクリル繊維の売上が伸びていきました。

1970年には、水島エチレンセンターが稼働します。これは7年の歳月をかけて構想され、その投資額は当時の年間売上高に匹敵しました。社会の発展を見通して行ったこの勇気ある挑戦は、旭化成に急速な成長をもたらします。それは、それまでの繊維会社から、石油化学工業をベースに多彩な製品を作り出す、総合化学メーカーへの転身でした。

1970年代から80年代にかけては、社会のニーズを読み解き、住宅、医薬品・医療機器、LSIといった未経験の分野に次々に踏み出していきます。

当時、住宅やLSIの事業には、多くの企業が参入しましたが、双方を事業の大きな柱に成長させることができたのは、旭化成だけです。80年代の旭化成は、社会のさまざまな分野の発展に貢献する、最も多角化に成功した企業と言われるまでになりました。

〜1980年の売上高

1965〜1980年の事業比率

1965年

1980年

1965年 1980年

自らを変革していく力

旭化成グループは、1990年には連結売上高で日本の化学会社のトップとなります。しかし、その後の日本経済のバブル崩壊と景気の長期低迷は、旭化成の多角化路線にも見直しをせまりました。

競争力のある事業は強化し、収益基盤の弱い事業からは撤退するという明確なビジョンのもと、「選択と集中」をテーマに、思い切った事業の再構築が進められたのです。

一方この時期には、80年代に着手したエレクトロニクスやバイオテクノロジー、膜技術など、新しい社会の到来を加速させる付加価値の高い独自の製品開発が花開き、旭化成の重要な柱として新たな成長を支えることになります。

競争優位の事業では、積極的な海外進出も展開。欧米やASEAN、中国への進出や、提携・買収などを通じて生産と供給の拠点を着々と整備し、事業基盤を拡大していきました。

2008年のリーマン・ショックに始まった世界的な経済危機の中でも、旭化成は世界の化学会社の中で、最も安定した会社の一つとして評価されました。

社会の状況を先読みし、次の時代に向けて自らを変革しながら、新しい社会価値と高い競争力を実現している旭化成グループは、絶えず大きな発展と成長と追求し続けています。

〜2019年の売上高

1995〜2019年の事業比率

1995年

2019年

1995年 2019年

世界初の試みから生まれた、

石油生まれじゃないプラスチック。

マテリアル領域

基盤マテリアル事業

プラスチックや繊維の主原料となる化学製品、

それがアクリロニトリルです。

多くは、原油から製造されてきました。

大切な資源である石油に頼る以外、方法はないだろうか。

その発想から生まれたのが、天然ガスから製造する技術です。

天然ガスから分離したプロパンを触媒にかけることによって、

アクリロニトリルの製造に成功。

世界初の、独自技術となりました。

ただ、満足するつもりはありません。

エネルギーロスの削減など、

生産技術の向上に、今も開発者は挑み続けています。

地球規模の問題すら、

解決に導く技術を創る。

マテリアル領域

パフォーマンスプロダクツ事業 高機能ポリマー

タイヤと地面の接地面に使用されている

高機能合成ゴムS-SBR。

タイヤのブレーキ性能と省燃費性を

高次元で両立させた画期的な製品です。

エコタイヤとして、モータリゼーションが

急速に進むアジアを中心に、

世界中に供給されています。

エコが大きなビジネスになれば、

多くの人が関心を持ち、

環境問題の解決も急速に進むはず。

環境負荷を減らす研究から

新しい市場を創り出すことも、

旭化成の大切な使命の一つです。

インナーや民族衣装を、

世界で唯一の素材「ベンベルグ」で

進化させるという決意。

マテリアル領域

パフォーマンスプロダクツ事業 繊維

開発が80年以上続く「ベンベルグ」は、

世界中で旭化成だけが生産している製品です。

原料は、コットンの種の周囲に生えるうぶ毛。

化学技術を駆使して不純物を取り除き、

シルクのように滑らかで、

一年中着心地の良い上質な素材を開発しました。

高級衣料の裏地を中心に利用されていましたが、

吸湿性にも優れていることから、機能性ウェアとして

インナーやスポーツウェア、さらには、

インドの民族衣装であるサリーにも利用されています。

国境とカテゴリーを越えて

世界に大きな広がりを見せている製品です。

世界No.1より

挑戦No.1でありたい。

マテリアル領域

スペシャルティソリューション事業

膜・水処理・セパレータ

旭化成の歴史は挑戦の歴史。

日本初のアンモニア化学合成の成功を皮切りに、

日本経済の成長とともに

常に社会や環境の問題に対し

新たな技術で解決策を示してきました。

その結果生み出された高機能な膜製品の数々。

環境、医療、エネルギー、

貢献する分野は多岐にわたります。

これからも、地球規模の問題解決に資する

技術開発に挑戦し、持続可能な社会の実現に

貢献していきます。

モバイルフォン、

ノートPC、電気自動車。

社会発展の、開拓者となる。

マテリアル領域

エレクトロニクス事業

まだ見ぬ世界を切り開く。

世界中の研究者が高性能電池の開発に挑み続ける中、

1985年、吉野彰という社員がリチウムイオン二次電池の

電極構造を発見しました。

軽くて、蓄電量が大きい、充電可能な電池。

この発明をきっかけに、携帯電話の小型化、パソコンの

モバイル化が急速に進み、電気自動車の実用化にも大きな

進展をもたらしました。

電池にとどまらず、最先端を行く旭化成のセンサーや

LSIがさまざまな場所で活躍しています。

共通するのは、未来を思い描き、開拓者として画期的な

製品を生み出すべく、努力を重ねる姿勢です。

頑丈な家じゃ、ものたりない。

家族のきずなも、固くしたい。

住宅領域

住宅事業

「2世帯住宅」は、私たちが創った言葉です。

親世帯と息子・娘世帯が同居することが多かった時代に

共働き、核家族化などの社会変化に合わせ、

当時では画期的な間取りを提案。

現在では、日本で普及した住まいのあり方となりました。

住宅事業を開始させて以来、大切にしてきたこと。

それは、耐久性の高い住宅の開発だけでなく、

時代に合わせた家族が快適に過ごせる家のあり方の提案です。

住宅だけじゃない。

地球も冷ます、断熱材。

住宅領域

建材事業

ヒートアイランド現象に、旭化成は高性能断熱材で挑みます。

たとえば、エアコン。

使えば使うほど、室外機から熱風が排出され、温暖化が進みます。

部屋を効率的に冷やす、もしくは暖めるためには断熱材が不可欠です。

そこで、髪の毛の太さほどしかない気泡構造を持ち、

トップクラスの断熱性能を有する「ネオマフォーム」を開発。

さらに技術開発を重ね生み出した「ネオマゼウス」の熱伝導率は、

世界最高ランクのわずか0.018W/(m・K)。

世界中の建造物にネオマフォーム、ネオマゼウスが備われば、

地球環境の未来は大きく変えられるはず。

建築材料開発から、この星が抱える課題も解決していきます。

お年寄りは骨折しやすい、

という常識に挑む。

ヘルスケア領域

医薬事業

ご存知でしょうか。

女性高齢者が寝たきりになる主な原因の一つが、

骨粗鬆症による骨折だということを。

年齢とともに骨の密度が低下し、骨折へとつながる骨粗鬆症。

私たちは、骨粗鬆症における「年のせいだから」という

諦めを打ち消していきたいと思います。

骨粗鬆症治療剤「テリボン」は、

骨形成促進作用を有するヒト副甲状腺ホルモン製剤。

世界一長寿の国に生きる我々だからこそ、

高齢社会で高まる医療ニーズに応えていきたいと思います。

有効な治療薬がない

患者の、希望となる。

ヘルスケア領域

医療事業

現代医学でも治せない病気が、世界中に存在します。

原因不明の難病と戦う人がいるのに、

私たちが研究を諦めるわけにはいきません。

当社が開発した血液浄化技術「アフェレシス」は、

有効な治療方法がない病に対する新しい解決方法となります。

血液を体外循環させて、ろ過などの分離技術を活用して

病の原因となる物質を除去、浄化した血液を体内に戻す治療法。

世界中にアフェレシス治療という選択肢を届け、

患者さま、そのご家族、

医療従事者が希望を持てる世界を創ります。

ITやデジタルは、

手段や道具ではなくなるという事実。

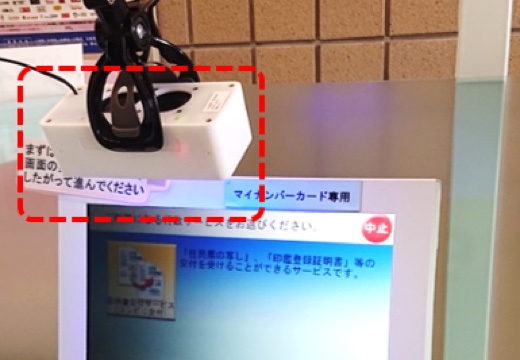

デジタルトランスフォーメーション

AI やIT 技術の急激な進展による

第4次産業革命は、

ビジネスにおいても業務プロセスや

ビジネスモデルに

劇的な変革をもたらし始めており、

この潮流はIT産業にとどまらず

さまざまな産業にも押し寄せつつあります。

旭化成でもAIやIoTをいち早く導入し、

全社的にデジタルトランス

フォーメーション(DX)に取り組んでいます。